鲜花( 70)  鸡蛋( 0)

|

/ w7 {4 y+ i- t% C$ {* f# [: j

/ w7 {4 y+ i- t% C$ {* f# [: j

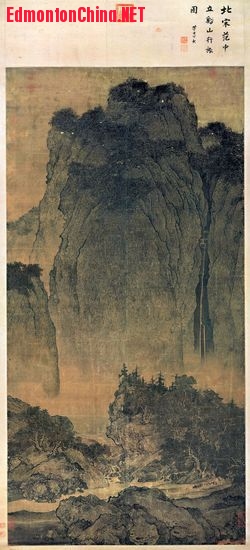

范宽作品《溪山行旅图》 , a% _% e! Q& j! d

周川

2 B, ?# s" c* F( V% v t2 W- s 试着撇开作者去谈论其艺术,真是件困难的事。另一方面,多少隐匿在作品背后,因疏于记载,或尚待考证而被归为佚名的艺术家们,他们的“隐身”是否也有助于其作品的相对独立性,使观赏者或免受作者生平事迹,人格魅力等因素的影响,对作品本身做出判断。 “自我”抑或“无我”是艺术家直面的问题,此二者界限实在太过微妙。9 z* T: v6 d! ^3 Y

幼习水墨画,老师曾赠几套印有山水画的明信片,印象深刻的是范宽的《溪山行旅图》。比起许多在博物馆中被埋没的“无名星”,《溪山行旅图》当属最璀璨的几颗星辰,纵是你从未翻阅中国美术史,也当听说它是台北故宫博物院的镇馆之宝。- _4 T, y& L' _ D3 t7 _! K

范宽并非本名,而是时人取的绰号,其本名中正,字中立。在陕晋一带,“宽”是指人邋遢马虎的字眼。但他不以为意,欣然接收,一如百年后的陆放翁,皆可看出艺术家与诗人自在不拘的真性情。

; [+ b: b7 f, f; H( k. e 范宽是陕西耀县人,推开门窗,触目所见的便是秦陇地区的崇山峻岭,其地质特性使得土层垂直结理强,直立千尺而不颓。观《溪山行旅图》中的主山,犹如巨碑挺立于天地。; ?1 D, j$ A' l" d" G; m

据说范宽常年隐居于“翠华山”,属秦岭北脉,行旅一图便是以此地实景为灵感素材。2004年,我与家人驱车翻越秦岭,坐在后排,透过车顶天窗仰望山势巍峨,唯叹“巨障”二字,它不仅阻滞南北气流,使两地气候差异,连风土人情饮食习惯也大不相同。

Y0 V; L/ q- S 行旅即旅行。山涧小路,驮队铃铛,远景一线飞泉,蜿蜒至前景石涧。前行,傍着溪水。彼时我们驾车盘旋,不过是使峰回路转的时间过程缩短了,快速的体验繁华褪尽;事后,于回忆勾勒黑白,那时空山无人亦不荒凉。 m! W3 b/ A8 j2 t! j r

说来,这幅在脑海中经年呈现的图画,我却未曾与之素面相对,只是通过尺寸不一的复制品去体验原作的“灵光”。或许是极微弱的,但也是本雅明所述的“机械复制时代”带给我的方便,虽然原作“此时此地”的唯一性被贬抑了,却也能让我不拘泥于时空上的“独一性”,时时刻刻地由外在的观赏为因,转而内在的观照结果,用“感同”,用“推想”把这微弱的“灵光”慢慢放大。

* v0 d3 @& x- e) E 2000年夏,我在一个临摹室,第一次见到等同于原作尺寸的《溪山行旅图》复制品,恰巧有位青年正在临习,画卷尺幅大过桌子,他弓身站立,悬笔一丝不苟地重复“斧凿痕”。这是范宽所创的一种皴法,又叫“雨点皴”或“芝麻点”,我认为“斧凿”更能显出土层结理的坚劲。那位青年一笔笔不厌其烦地重复,何尝不具有一种仪式性,由最细微的笔触开始,呼吸近在咫尺,遥隔千年的水墨“灵光”。

% h; [3 Y/ s' J5 ^ 遥想范宽涉步秦岭采风,常独入山林经旬不归,面对天地巨障,森然逼人,不免慑服于造化而生敬畏心。他说“师古人不如师造化,师造化不如师心源”。我认为重点非在“不如”二字,而应是渐进法,三者循环式的依序渐进,而三者又在渐进的过程中各自提升。如开篇论及艺术中的“自我”与“无我”,亦非对立,应是同时存在,包容的。“心源”观“自我”,“造化”证“无我”。“师心源”是中国山水画的境界,但这须建立在“踏破铁鞋”的功夫上,要“搜尽奇峰打草稿”,要“万里归来后”,方觉“八方在户庭”。2 X% S. g1 {9 }) j! D- j+ }

有时“佚名”不过是艺术史家严谨的治学态度,实则画面中的笔触,塑像的雕刻手法分明已提示或明示我们它出自某位画家、雕塑家的手笔;或先保守说可能系某位画家所作,抑或系某位此种风格的模仿者。北宋至今,世人皆认为《溪山行旅图》为范宽所绘,前有明朝董其昌题跋“北宋范中立溪山行旅图”,唯独找不到范宽本人的签名证实。五十五年前,李霖灿先生在图右下角的树丛中发现了范宽二字,至此,图的出自殆无疑义。

/ c I: t6 d; i 传说有位博物院的清洁工,早就看到了那个签名,相比学者们的兴奋,反倒觉得没什么大惊小怪的。再往后,有李敖先生与王裕民先生,考证出图中两个漫漶不清的图章为宋人钤印(“东华山房”和“忠孝之家”)。宋人画,盖有宋人的收藏章,锦上添花般再解谜团。

' \ T$ i3 k, t0 ]2 ?9 R 范宽与我们捉了个千年迷藏。隐世者范宽,虽隐而不避,只待知音。而我经年从巴掌大的印刷品中也无从顾及这些琐碎,早已自命为知音,说无须相见是矫情的,毕竟在复制时代一偿所愿是最后的宽慰,虽然了愿时它往往不再“震撼”。■

8 E+ }; q: r% B Q* U- E- | |

|